जब आई थी तब, करीबन बीसेक वर्ष पहले, इटली की ‘बच्चों का चोर’ देखी थी, फ़िल्म अच्छी भी लगी थी, मगर फिर लगा कि यह ज़रा पारंपरिक किस्म की फ़िल्ममेकिंग है, कहानी का कोर और उसके गिर्द भावलोक की सघन बुनावट वाली मेकिंग, ऐसी फ़िल्में बहुत देखीं, अब रहने दिया जाये. तो इस तरह रहने देने में फिर ज्यान्नी एमिल्यो छूटे रहे. पिछले वर्ष फिर कुछ संयोग हुआ, और शायद इसलिए भी हुआ कि फिल्म की मुख्य भूमिका में सेर्ज्यो कास्तेल्लित्तो थे, और मुझे निजी तौर पर अच्छे लगते हैं, ‘खोया तारा’ को देखना हुआ. और एम मध्यवर्गीय इतालवी आंखों से समसामयिक चीन के औद्योगिक कस्बाई लैंडस्कैप के जो नज़ारे फिल्म दिखाती चलती है, और फीकी उदासियों का जो वह दिलतोड़ संसार बनता चलता है, उसे देखते हुए फिर जिया झ्यांग्के के ‘स्टिल लाइफ़’ की सहज याद हो आई..

इस लजीज़ अनुभव के बावज़ूद बाबू एमिल्यो साहेब छूटे रहे. अभी फिर दसेक दिनों पहले हुआ कि एक के बाद एक उनकी तीन फिल्में छापीं, ‘लमेरिका’, ‘ऐसे हंसते थे’ और कामू के असमाप्त उपन्यास पर आधारित, इतालवी नहीं, फ्रेंच में, ‘पहला आदमी’.. और तीनों के ही आनंद में धनी हुए..

यह भी समझ में आया कि पारंपरिकता सीमा नहीं है, अगर आप अपने जुड़ाव और सादगी के महीनी में मोहब्बत और भरोसे से जुटे रहते हो. फिर यह भी फर्क़ नहीं पड़ता कि आप अपनी कहानी अल्बानिया के फटियारेपनों में घुमा रहे हो, या सिसिलियन आप्रवासी मजूरों के उत्तरी इटली से संबंधों की आड़ी-तिरछी त्रासदी का खाका, एक अनपढ़ बड़े और पढ़ाई कर रहे छोटे, दो भाइयों की उलझनों और तकलीफ़ों की मिली-जुली बुनावट में कह रहे हो.. या कामू के अजीज़ अल्जीयर्स को धीमे-धीमे, बिना किसी अतिरंजित नाटकीयता के, त्रासद सिम्फ़नी की तरह खोल रहे हो..

ब्रावो, ज्यान्नी!

11/19/2013

9/11/2013

2 days in Paris

“J confessed to me his fear of being rejected if I truly

knew him, if he showed himself totally bare to me. J realised after two years

that he didn't know me at all, nor did I know him. And to truly love each other

we needed to know the truth about each other, even if it's not so easy to take.

So I told him the truth, which was I'd never cheated on him. And I also told

him that I had just seen M that afternoon. He did not get mad at me because nothing

had happened, of course. I confessed the toughest thing for me was to decide to

be with someone for good - the idea that this is the man I'm going to spend the

rest of my life with. To decide that I will make the effort to work things out and

not run off the minute there is a problem is very difficult for me. I told him

I could not be for just one man for the rest of my life. It was a lie, but I

said it anyway. He asked me if I thought I was a squirrel, collecting men like

nuts to put away for cold winters. I thought it was quite funny. Then he said

something that hurt my feelings. The tone changed drastically. Then I

misunderstood him. I thought he meant he didn't love me any more - and wanted

to break up with me… It always fascinates me how people go from loving you

madly, to nothing at all. Nothing.

It hurts so much.

When I feel someone will leave me I have a tendency to break

up first before I get to hear the whole thing. Here it is. One more, one less, another

wasted love story. I really loved this one. When I think that it's over, that

I'll never see him again... Well, I'll bump into him, we'll meet our new

boyfriend and girlfriend, act as if we had never been together. Then we'll

slowly think of each other less and less, until we forget each other

completely. Almost.

Always the same for me - break up, break down. Drink up,

fool around, meet one guy, then another, fuck around to forget the one and

only. Then after a few months of emptiness, start again to look for true love. Desperately

look everywhere and, after two years of loneliness, meet a new love and swear

it is the one, until that one is gone as well. There's a moment in life where

you can't recover any more from another break-up. And even if this person bugs

you 60% of the time, you still can't live without him. And even if he wakes you

up every day by sneezing right in your face, well, you love his sneezes more

than anyone else's kisses.”

(the thirty five years old protagonist contemplating at the end of the comedy.)

8/23/2013

छुटकन रील्स..

थोड़े-थोड़े में कुछ लोग चलते रहते हैं, व्यायाम भी होता है, चलकर कहीं पहुंचना तो होता ही है. कुछ लोग बिना चले पहुंचना चाहते हैं (मैं अपनी बात नहीं कर रहा). ख़ैर, आनंद गांधी का कुछ और सामान, पुरनका, छोटी फिल्में. यह 2003 में बनाई पहली 'राइट हीयर राइट नाउ' नाम से पहली और दूसरी दो किस्तों में है. उसके तीन वर्षों बाद पांच खंडों में 'कंटिन्युअम' बनाई, उसकी लिंकाई यह रही: भूख, व्यापार और प्रेम, मृत्यु, ज्ञान, अद्वेत..

(जिस ब्लॉग के रास्ते नज़र पड़ी, उसका आभार)

(जिस ब्लॉग के रास्ते नज़र पड़ी, उसका आभार)

8/08/2013

8/02/2013

चलते-चलते, और बैठे हुओं के यू-ट्यूब से दो वीडियो..

महेश जो देख नहीं सकता के साथ एक दिन..

देखने और दिखा देनेवालों के साउंड-बाइट्स..

देखने और दिखा देनेवालों के साउंड-बाइट्स..

7/29/2013

7/26/2013

एक बतकुच्चन..

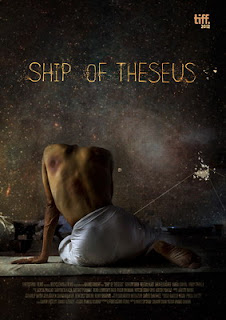

लिखाई, फिल्माई, कटाई के बारे में आनंद: "What you see in the film is very close to the script. I am a writer first…but I also love all aspects of filmmaking. For example, I love color grading. SHIP OF THESEUS was color graded by myself and Pankaj Kumar, the director of photography on the film. Instead of going to a studio, we color graded it ourselves on Photoshop! I find the process of painting with colors and shifting the light very interesting. In editing process, what I had written I later found to be longer than anticipated. The shooting process was not very intuitive. It was what I call, designed spontaneity—we [Anand Gandhi and Pankaj Kumar] allowed ourselves for spontaneity. Adash Prasad who was the first assistant editor eventually became the main editor. He kept on playing with the edit with a long time, though there were other editors [Satchit Puranik, Sanyukta Kaza]. It took about a year for the edit to take place and the shooting took place over one and a half year." (वीयरदमूवीज़डॉटकॉम के सौजन्य से)..

और यह एक बतकही, हिंदी में, गजेंद्र सिंह भाटी और फिलम सिनेमा के सौजन्य से.

और यह एक बतकही, हिंदी में, गजेंद्र सिंह भाटी और फिलम सिनेमा के सौजन्य से.

7/22/2013

शिप ऑफ़ थीसियस

बहलती बारिश में दिन भर नाक सुड़कते रहने के बावज़ूद शाम को घर लौटने के रस्ते खुश हूं. बहुत दिनों बाद किसी हिंदुस्तानी फ़िल्म को देखकर फिर ऐसी खुशी हुई है, और खुशी से ज़्यादा एक ‘सेंस ऑफ़ प्राइड’ कुछ मन को छूकर गुज़र गया है कि देखो, कोई नयी उम्र का बच्चा किस सहजता से जटिल और महीन सवालों के संसार में ऐसी आसानी व रवानी से उतरता चला गया है, जिसकी ओर साहित्य के बड़कैये भी देखने की जगह कतराकर बाजू से निकल लेते हैं, वह काम लड़के ने स्थूल हिंदुस्तानी सिनेमा को महीन तरीकों की गुफ़्तगुओं से दुलराते, सहेजते कर लिया है.

बहुत सारे लोग होंगे जो आनंद गांधी की समझ और हासिल पर एतराज़ करेंगे (एक और दो तो मैं यहीं अपने आगे देख रहा हूं), हो सकता है उनके उठाये सवालों में इधर-उधर कहीं कुछ दम भी हो, मुझे (या ‘शिप..’ देखनेवाले अन्य दर्शकों को) उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए; शहर, समय, सिनेमा के जिन-जिन छोरों को छू-टटोलकर ‘शिप..’ चली आती है, (हिंदुस्तानी सिनेमा में) फ़िल्म–माध्यम को जैसा विस्तार दे आती है, वह प्राथमिक व अपने गहरे अर्थों में ‘पोस्ट-ग्लोबलाइज़ेशन’ नागर भारतीय मानस के यर्थाथ का पहली वास्तविक सिनेमाई ‘शो-केसिंग’ है, और सिर्फ़ इतने-भर के लिए बहुत सारे बधाई की पात्र है कि निकट भविष्य के संभावित सिनेमा के वह इतने सारे रास्ते आपके आगे खोल देती है- जिसमें बच्चों-सी ईमानदारी है, भरोसा और रूटेडनेस है, और किसी भी तरह की कोई अदाबाजी, प्रिटेंसन नहीं. शीर्षक के अजनबीपने में हो सकता है बहुत सारे लोग सिनेमा-हॉल के भीतर जाने से कतरा जायें, मगर जो किसी हौसले में बहकर भीतर गए और फ़िल्म का दस मिनट निकाल लिए गए- वह चाहे सुदूर सुरीनाम में ‘शिप..’ के दर्शक हों, या सैन फ्रैंचिस्को में, या हमारे अपने सहारनपुर में ही- मुझे विश्वास है यक़ीनों के इस लगातार डगमगाते-डगमगाये समय में, ‘शिप..’ देखकर सिनेमा से बाहर आते हुए इस ज़मीन से उनके ‘सेंस ऑफ़ बिलॉंगिंग’ की भावनाओं में बहुत सारा तूफ़ान उठ रहा होगा; जैसे हॉल से बाहर यक-ब-यक मुझे लग रहा था मानो फ़िल्म की संगत में अपनी ज़मीनों में ही घूमता, मैं किसी दूर देश में कुछ उम्र गुज़ारकर, वापस अपने मुल्क लौटने की खुशी में नहाया लाजवाब हो रहा हूं!

‘शिप..’ की कहानी, उसका तकनीकी हासिल, उसकी ‘मैचलेस’ कास्टिंग, अनूठा प्रॉडक्शन-डिज़ाईन, इस पर और लोगों ने कहा होगा, कहने के अभी और मौक़े बनेंगे. सलीमा के ठंडे पड़े ब्लॉग पर फ़िलहाल मैं सिर्फ़ मन की उमग ज़ाहिर करने आया हूं.. और गंभीर सिनेमा की परवाह करनेवाले भले लोगों को याद कराने कि जिनने अभी तलक न देखी हो, वो ज़रा हौसला-ए-बुलंद के साथ बारिश और रोज़मर्रा की फ़जीहतों से पार पाते सिनेमा हॉल पहुंच जायें. भारतीय सिनेमा को लुटेरों और दौड़नेवाले फ़क़ीरों से कहीं बहुत ज़्यादा ‘शिप ऑफ़ थीसस’ की ज़रुरत है.

बहुत सारे लोग होंगे जो आनंद गांधी की समझ और हासिल पर एतराज़ करेंगे (एक और दो तो मैं यहीं अपने आगे देख रहा हूं), हो सकता है उनके उठाये सवालों में इधर-उधर कहीं कुछ दम भी हो, मुझे (या ‘शिप..’ देखनेवाले अन्य दर्शकों को) उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए; शहर, समय, सिनेमा के जिन-जिन छोरों को छू-टटोलकर ‘शिप..’ चली आती है, (हिंदुस्तानी सिनेमा में) फ़िल्म–माध्यम को जैसा विस्तार दे आती है, वह प्राथमिक व अपने गहरे अर्थों में ‘पोस्ट-ग्लोबलाइज़ेशन’ नागर भारतीय मानस के यर्थाथ का पहली वास्तविक सिनेमाई ‘शो-केसिंग’ है, और सिर्फ़ इतने-भर के लिए बहुत सारे बधाई की पात्र है कि निकट भविष्य के संभावित सिनेमा के वह इतने सारे रास्ते आपके आगे खोल देती है- जिसमें बच्चों-सी ईमानदारी है, भरोसा और रूटेडनेस है, और किसी भी तरह की कोई अदाबाजी, प्रिटेंसन नहीं. शीर्षक के अजनबीपने में हो सकता है बहुत सारे लोग सिनेमा-हॉल के भीतर जाने से कतरा जायें, मगर जो किसी हौसले में बहकर भीतर गए और फ़िल्म का दस मिनट निकाल लिए गए- वह चाहे सुदूर सुरीनाम में ‘शिप..’ के दर्शक हों, या सैन फ्रैंचिस्को में, या हमारे अपने सहारनपुर में ही- मुझे विश्वास है यक़ीनों के इस लगातार डगमगाते-डगमगाये समय में, ‘शिप..’ देखकर सिनेमा से बाहर आते हुए इस ज़मीन से उनके ‘सेंस ऑफ़ बिलॉंगिंग’ की भावनाओं में बहुत सारा तूफ़ान उठ रहा होगा; जैसे हॉल से बाहर यक-ब-यक मुझे लग रहा था मानो फ़िल्म की संगत में अपनी ज़मीनों में ही घूमता, मैं किसी दूर देश में कुछ उम्र गुज़ारकर, वापस अपने मुल्क लौटने की खुशी में नहाया लाजवाब हो रहा हूं!

‘शिप..’ की कहानी, उसका तकनीकी हासिल, उसकी ‘मैचलेस’ कास्टिंग, अनूठा प्रॉडक्शन-डिज़ाईन, इस पर और लोगों ने कहा होगा, कहने के अभी और मौक़े बनेंगे. सलीमा के ठंडे पड़े ब्लॉग पर फ़िलहाल मैं सिर्फ़ मन की उमग ज़ाहिर करने आया हूं.. और गंभीर सिनेमा की परवाह करनेवाले भले लोगों को याद कराने कि जिनने अभी तलक न देखी हो, वो ज़रा हौसला-ए-बुलंद के साथ बारिश और रोज़मर्रा की फ़जीहतों से पार पाते सिनेमा हॉल पहुंच जायें. भारतीय सिनेमा को लुटेरों और दौड़नेवाले फ़क़ीरों से कहीं बहुत ज़्यादा ‘शिप ऑफ़ थीसस’ की ज़रुरत है.

Labels:

Anand Gandhi,

Ship of Theseus,

आनंद गांधी,

भारतीय सिनेमा,

शिप ऑफ़ थीसियस

Subscribe to:

Comments (Atom)