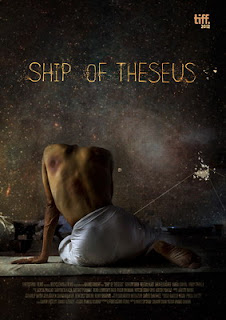

बहलती बारिश में दिन भर नाक सुड़कते रहने के बावज़ूद शाम को घर लौटने के रस्ते खुश हूं. बहुत दिनों बाद किसी हिंदुस्तानी फ़िल्म को देखकर फिर ऐसी खुशी हुई है, और खुशी से ज़्यादा एक ‘सेंस ऑफ़ प्राइड’ कुछ मन को छूकर गुज़र गया है कि देखो, कोई नयी उम्र का बच्चा किस सहजता से जटिल और महीन सवालों के संसार में ऐसी आसानी व रवानी से उतरता चला गया है, जिसकी ओर साहित्य के बड़कैये भी देखने की जगह कतराकर बाजू से निकल लेते हैं, वह काम लड़के ने स्थूल हिंदुस्तानी सिनेमा को महीन तरीकों की गुफ़्तगुओं से दुलराते, सहेजते कर लिया है.

बहुत सारे लोग होंगे जो आनंद गांधी की समझ और हासिल पर एतराज़ करेंगे (एक और दो तो मैं यहीं अपने आगे देख रहा हूं), हो सकता है उनके उठाये सवालों में इधर-उधर कहीं कुछ दम भी हो, मुझे (या ‘शिप..’ देखनेवाले अन्य दर्शकों को) उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए; शहर, समय, सिनेमा के जिन-जिन छोरों को छू-टटोलकर ‘शिप..’ चली आती है, (हिंदुस्तानी सिनेमा में) फ़िल्म–माध्यम को जैसा विस्तार दे आती है, वह प्राथमिक व अपने गहरे अर्थों में ‘पोस्ट-ग्लोबलाइज़ेशन’ नागर भारतीय मानस के यर्थाथ का पहली वास्तविक सिनेमाई ‘शो-केसिंग’ है, और सिर्फ़ इतने-भर के लिए बहुत सारे बधाई की पात्र है कि निकट भविष्य के संभावित सिनेमा के वह इतने सारे रास्ते आपके आगे खोल देती है- जिसमें बच्चों-सी ईमानदारी है, भरोसा और रूटेडनेस है, और किसी भी तरह की कोई अदाबाजी, प्रिटेंसन नहीं. शीर्षक के अजनबीपने में हो सकता है बहुत सारे लोग सिनेमा-हॉल के भीतर जाने से कतरा जायें, मगर जो किसी हौसले में बहकर भीतर गए और फ़िल्म का दस मिनट निकाल लिए गए- वह चाहे सुदूर सुरीनाम में ‘शिप..’ के दर्शक हों, या सैन फ्रैंचिस्को में, या हमारे अपने सहारनपुर में ही- मुझे विश्वास है यक़ीनों के इस लगातार डगमगाते-डगमगाये समय में, ‘शिप..’ देखकर सिनेमा से बाहर आते हुए इस ज़मीन से उनके ‘सेंस ऑफ़ बिलॉंगिंग’ की भावनाओं में बहुत सारा तूफ़ान उठ रहा होगा; जैसे हॉल से बाहर यक-ब-यक मुझे लग रहा था मानो फ़िल्म की संगत में अपनी ज़मीनों में ही घूमता, मैं किसी दूर देश में कुछ उम्र गुज़ारकर, वापस अपने मुल्क लौटने की खुशी में नहाया लाजवाब हो रहा हूं!

‘शिप..’ की कहानी, उसका तकनीकी हासिल, उसकी ‘मैचलेस’ कास्टिंग, अनूठा प्रॉडक्शन-डिज़ाईन, इस पर और लोगों ने कहा होगा, कहने के अभी और मौक़े बनेंगे. सलीमा के ठंडे पड़े ब्लॉग पर फ़िलहाल मैं सिर्फ़ मन की उमग ज़ाहिर करने आया हूं.. और गंभीर सिनेमा की परवाह करनेवाले भले लोगों को याद कराने कि जिनने अभी तलक न देखी हो, वो ज़रा हौसला-ए-बुलंद के साथ बारिश और रोज़मर्रा की फ़जीहतों से पार पाते सिनेमा हॉल पहुंच जायें. भारतीय सिनेमा को लुटेरों और दौड़नेवाले फ़क़ीरों से कहीं बहुत ज़्यादा ‘शिप ऑफ़ थीसस’ की ज़रुरत है.

3 comments:

फ़िल्म कतरा-कतरा लेक्टो टॉफी की 'टेकिंग-इट्ज़-ऑन-टाईम' मिठास देती है। कुछ सीन विज़ुअल क्राफ्ट की खातिर लम्बे हैं। लेकिन 'सम्वाद-हीनता' के कारण स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। चुभते इसलिए नहीं ज़्यादा क्यूंकि आपकी/मूवी की स्पीड पहले ही औसत से काफी कम है। थोड़े बहुत जो मुझे चुभे उसका कारण भी नाईट शिफ्ट के बाद का जागरण रहा होगा। ऐसे सीन आपको, आंद्रेई टी. के क्राफ्ट की याद दिलाते हैं।

"साइबर निर्वाण किस इ-मेल से हो सकता है?

-मेल विद नो अटेचमेंट।"

"अब जबकि आपने इस जिव की जान बचा ली है तो इसके हायर एजुकेशन, इम्पलोइमेनट आदि के बारे में भी प्लान कर लेते।"

ह्यूमर स्पोनटेनियस है।

कुछ दिनों पहले आई 'कहानी' मूवी के कलकत्ता की तरह मुंबई अपने 'वास्तविक' रूप में दीखता है। एकदम 'रॉ'। ख़ास तौर पे धारावी।

लम्बे लम्बे सम्वाद, हीटेड आर्ग्युमेंट, एक टेक में लिए गये हैं। कमाल के परफेक्शन के साथ। ब्लड टेस्ट का सीन, युरिनेट का सीन जीवंत हैं (लगते नहीं हैं, जीवंत हैं), सबसे ज़्यादा आप 'मैत्रेयी' के उस एक्ट से जुड़ते हैं/प्रभावित होते हैं जब वो मृत्यु के करीब होता है और आमरण-व्रत के कारण अपने सेंसेज़ खो रहा होता है। 'चार्व्क' नाम का व्यक्ति 'लक्षणा' है चार्व्क नाम के ऋषि/सिद्धान्त की (शायद)।

सबसे बेहतरीन बात किरदारों का 'रियल' होना है। कोई अच्छा या बुरा नहीं है। न कोई ग्रे ही है। बस एज़ इट इज़ हैं सब। 'बस उतना ही अच्छा हो सकता है जितना ज़रुरी है।'

ये आर्ट सिनेमा की तरह न तो किसी मुद्दे को उठाता है, न कोई संदेश देता है। और न आपको सोचने पे मज़बूर करता है। पर यदि आप चाहें तो तीनों कर सकते हैं। मैंने देखा है कि रियलिस्टिक या ऑव-बीट सिनेम 'सेड एंडिंग' से भी टैग किया जा सकता है। लेकिन SOT में आप ये टैग भी नहीं लगा सकते।

आप या तो इस मूवी को मिस कर जाइये या 20-25 बार देख जाइये।

मैत्रेयी से खुद को सबसे अधिक रिलेट कर पाया, 'नॉन-ड्यूलटी' के आधार पर नहीं 'ह्यूमेनिटी के बदले पूरे एगज़िसटेंस से प्रेम' करने के कारण।

PS:कभी कभी कहने का मन होता है, कि मुझे सबसे ज्यादा इन्फेक्ट केवल घृणा उन लोगों से है जो नारी कल्याण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक ऍन. जी. ओ., गरीबी हटाओ वगैेरह की बातों में तो बड़े सम्वेदनशील दिखते हैं किन्तु एक लाश (बकरी, मुर्गी) आदि की बड़े चाव से खाते हैं।

मैत्रेयी कहते हैं,

"यदि ये महत्वपूर्ण नहीं, तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं।"

(PS: कई चीजें एवं उद्धरण स्मृति आधारित हैं, मूवी प्रथम बार एक दर्शक की नजरिये से देखि जाती है और दूसरी बार समीक्षक की। किन्तु 400/- का टिकट (DT-Vasant Kunj) आपको 'अद्वैत' का समर्थन करने पे विवश करती है।)

Der Ayad durust ayad ! shukriya, main is adbhut film par apko aur vistaar se khoj raha hoon. Bahut din baad apne kuchh kaha aur wo bhi is par, khush kittai sahab !!!

@शुक्रिया, दर्पण, (मेरे दिमाग की तरह) मेरे CPU पर रह-रहकर 'नमी' की परत चढ़ती रही, और वह माथा थामे, मैत्रेय से भी कहीं ज़्यादा, 'बैठ-बैठ' जाता रहा है. अभी ज़रा खांसता बस इतनी ही हालत में हुआ है कि सामने के सवाल का जवाब दे सके कि उसे मालूम नहीं कि आत्मा होती है या नहीं..

एनीवे, प्रतिक्रिया की टिप्पणी का उत्साह बांटने का शुक्रिया. बकिया, मालूम नहीं आनंद के दिमाग में इसका कितना चौकन्नापन है, मगर आंद्रेई टी. और 'कहानी' को लपेटने की यहां क्यों गरज हो (पर्सनली मैं 'कहानी' को बीच सिनेमा में छोड़कर बाहर निकल आया था). आनंद ने सिनेमा में अपनी गुफ़्तगू करने का, और सहजता से उसे बड़े, व्यापक संदर्भों से जोड़ सकने का, अपना व्याकरण खड़ा किया है, जैसे काफी वर्षों पहले कमल स्वरूप ने 'ओम दर-ब-दर' में, और प्रदीप कृष्ण ने 'मैसी साहब' में खोजने की कोशिश की थी, फर्क यही है कि आनंद ने इसे पोस्ट-ग्लोबलाइज़ेशन के महत्वाकांक्षी समय में शैलीगत महात्वाकांक्षी तरीके से उसे पाने की हसरत की है, और काफी हद तक उसे हासिल किया भी है. भारतीय सिनेमा के लिए यह नई बात है. 'शिप..' ऐसी फिल्म है जिसे दुनिया के किसी भी अच्छे सिने-समारोह में 'शान' से भारतीय सिनेमा की संभावना के बतौर शामिल किया, और दिखाया जा सकता है. हाल की बनी, या पिछले ढेरों वर्षों में बनी, कोई अन्य फ़िल्म मुझे इस 'हासिल' के समकक्ष खड़ी नहीं दिखती. बस इतनी-सी बात..

बाक़ी, उम्मीद है मेरी CPU सांस लेती रहे (मैत्रेय की ही तरह, उठ बैठे).

Post a Comment